ツーホイールズライフ・イメージ

ヤマハが世界に誇る人気スポーツバイク「YZF-R15」。そのスタイリッシュなルックスと俊敏な走りに魅了され、購入を検討している方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ購入となると「YZF-R15の最高速は実際のところどれくらい出るの?」「155ccで高速道路は本当に快適に走れる?」といった走行性能に関する疑問が浮かび上がります。

また、具体的なスペックや馬力はもちろんのこと、日々の維持に関わるYZF-R15の価格やシビアな燃費性能、さらには賢い中古車の選び方や、買ってからの選択を後悔しないためのポイントについても、事前にしっかりと把握しておきたいところです。中には、カスタムの一環としてフルパワー化によるさらなるパフォーマンスアップを夢見る方もいるかもしれません。

この記事では、そうしたYZF-R15に関するあらゆる疑問や不安を解消するために、最高速の実力から詳細なスペック、後悔しないための選び方、そしてカスタムの可能性まで、あらゆる情報を網羅的かつ深く掘り下げて解説します。この記事を読めば、あなたがYZF-R15を手に入れるべきかどうかの明確な答えが見つかるはずです。

この記事で分かる事

- YZF-R15の最高速や実際の走行性能がわかる

- 購入後に後悔しやすいポイントとその対策を把握できる

- 中古車の選び方やカスタムに関する注意点が理解できる

- 維持費や燃費などコスト面でのメリット・デメリットがわかる

YZF-R15の最高速は?基本性能を徹底解説

ツーホイールズライフ・イメージ

- 注目すべきスペック

- 馬力はどのくらい?

- 驚異的な燃費とは

- 購入で後悔しないポイント

- 新車・中古の価格相場

- 賢い中古車の見極め方

注目すべきスペック

ツーホイールズライフ・イメージ

YZF-R15がなぜこれほどまでにライダーを惹きつけるのか、その答えはまず基本スペックに隠されています。このバイクは、ヤマハが長年レースシーンで培ってきた技術を惜しみなく投入して開発した、クラスを超えた本格的なスポーツモデルです。

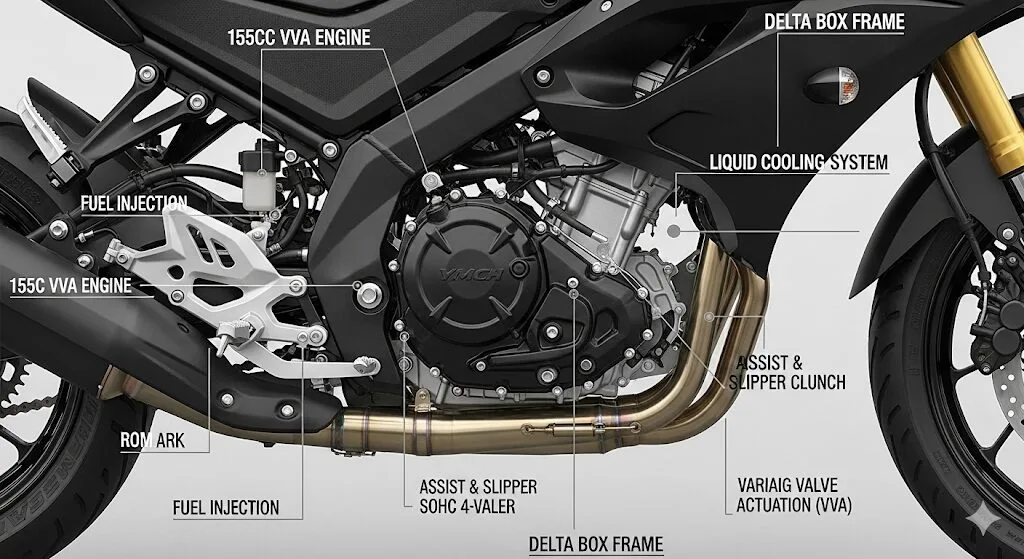

心臓部であるエンジンは、総排気量155ccの水冷4ストローク単気筒SOHC4バルブエンジンです。このエンジンの最大の特徴は、ヤマハ独自の高効率燃焼技術であるVVA(Variable Valves Actuation:可変バルブ機構)の採用にあります。エンジンの回転数が約7,400rpmに達すると、吸気側のカムが低中速向けから高速向けへと自動的に切り替わり、低回転域での扱いやすいトルクと、高回転域でのパワフルで伸びやかな加速性能という、相反する特性を見事に両立させています。

車体の基本骨格には、ヤマハのスーパースポーツモデル伝統の「デルタボックスフレーム」が採用されています。高い剛性と最適な重量バランスを追求して設計されたこのフレームは、ライダーの操作に俊敏に反応し、高速走行時やコーナリング時においても抜群の安定感をもたらします。足回りも本格的で、フロントには路面からの衝撃吸収性と操舵性に優れる倒立フォークを、リアには快適な乗り心地とスポーティな走行性能を支えるモノクロスサスペンションを装備。これらが軽量な車体と組み合わさることで、街中での軽快な走りからワインディングでのアグレッシブな走りまで、あらゆるシーンで高いパフォーマンスを発揮するのです。

さらに、ライダーを支える電子制御技術も充実しています。軽い力でクラッチ操作を可能にし、急なシフトダウン時のエンジンブレーキを緩和するアシスト&スリッパークラッチ。そして、雨天時や滑りやすい路面で後輪のスリップを検知した際に、エンジントルクを自動で制御して走行を補助するトラクションコントロールシステム(TCS)。これらの上位モデル譲りの豪華な装備が、ライダーの疲労を軽減し、より安全で快適なライディングをサポートします。

155ccという排気量を聞いて「非力そう…」と思うかもしれませんが、VVAやデルタボックスフレーム、充実した電子制御など、その中身はまさに本格スーパースポーツです。初心者からベテランまで、誰もがその走りの奥深さに満足できるはずですよ。

YZF-R15 ABS 主なスペック一覧

| エンジン形式 | 水冷4ストロークSOHC4バルブ単気筒 |

|---|---|

| 総排気量 | 155cc |

| 最高出力 | 14.0kW(19PS)/10,000rpm |

| 最大トルク | 14N・m(1.4kgf・m)/7,500rpm |

| 車両重量 | 141kg(装備) |

| シート高 | 815mm |

| 燃料タンク容量 | 11L |

| タイヤサイズ(前) | 100/80-17M/C 52P |

| タイヤサイズ(後) | 140/70-17M/C 66S |

馬力はどのくらい?

ツーホイールズライフ・イメージ

YZF-R15が発揮する最高出力、すなわち馬力は14.0kW(19PS)を10,000rpmという高回転で発生させます。この数値は、同クラスのライバル車種と比較しても遜色なく、むしろトップクラスの性能を誇ります。例えば、ホンダのCBR150RやスズキのGSX-R150といった競合モデルとしのぎを削る、非常にパワフルなエンジンと言えるでしょう。

しかし、YZF-R15の魅力は単なるピークパワーの高さだけではありません。本当に注目すべきは、エンジンを回すほどに楽しさが増していく、その官能的なパワーフィールです。前述のVVA(可変バルブ機構)が約7,400rpmを境に高速カムへと切り替わると、エンジンサウンドは一段とレーシーなものへと変化し、そこからレブリミットまで淀みなくパワーが湧き出てきます。この感覚は、一般的な単気筒エンジンにありがちな高回転域での頭打ち感を払拭し、ライダーに「もっと回したい」と思わせる刺激的なものです。

実際の走行シーンでは、街中での信号ダッシュやバイパスでの合流もストレスなくこなせます。ワインディングに持ち込めば、その真価をさらに発揮。コーナーの立ち上がりでアクセルをワイドに開け、19馬力のパワーを余すことなく引き出しながら駆け抜ける快感は、大排気量車では味わえない、このクラスならではの醍醐味です。まさに「パワーを使い切ってマシンを操る」という、スポーツライディングの根源的な楽しさを存分に味わうことができるのです。

VVAの効果をさらに深掘り

VVAは、1つのエンジンに「市街地で扱いやすい穏やかな特性」と「サーキットで楽しめるパワフルな特性」という2つの顔を持たせる画期的な技術です。低中速カムが作動している領域では、穏やかなトルク特性で燃費向上にも貢献。一方、高速カムに切り替わると、吸気効率が最大化され、胸のすくような加速力を生み出します。この切り替えは電子制御によってシームレスに行われるため、ライダーは特別な操作をすることなく、その恩恵を受けることができるのです。

驚異的な燃費とは

ツーホイールズライフ・イメージ

これほどまでにスポーティな走りを楽しめるYZF-R15ですが、驚くべきことに非常に優れた燃費性能も兼ね備えています。これは、高効率なエンジン設計、フリクションロスを低減する技術、そして141kgという軽量な車体が三位一体となって実現されたものです。スポーツ性能と経済性という、通常はトレードオフの関係にある要素を高次元で両立している点は、YZF-R15の特筆すべき美点です。

公的な指標である国土交通省届出値のWMTCモード値(発進、加速、停止などを含んだ国際的な燃費測定法)では、49.4km/Lという数値を記録しています。もちろん、これは規定の条件下での測定値であり、実際の燃費はライダーの走り方や交通状況によって変動します。

しかし、多くのオーナーからの報告やメディアのインプレッションを見ると、市街地走行がメインでもリッターあたり40km前後、流れの良い郊外路やツーリングではリッターあたり50kmを超えることも珍しくないようです。この燃費性能は、日々の通勤や通学の足として使うライダーにとって、ガソリン代を大幅に節約できるという大きなメリットになります。

さらに、燃料タンク容量は11Lと、このクラスとしては標準的なサイズを確保しています。仮に燃費を45km/Lと計算しても、満タンからの航続距離は約495kmに達します。これは、東京から大阪までの距離に匹敵するほどの長さです。一度の給油でこれだけの距離を走れるため、ロングツーリングの際もガソリンスタンドの心配をすることなく、ライディングそのものに集中できるでしょう。

「速いバイクは燃費が悪い」という常識を覆すのがYZF-R15です。平日は経済的なコミューターとして、週末は燃費を気にせず楽しめるスポーツバイクとして、まさに一台二役をこなせる万能選手ですね!

購入で後悔しないポイント

ツーホイールズライフ・イメージ

数多くの魅力を持つYZF-R15ですが、すべての人にとって完璧なバイクというわけではありません。購入してから「自分の使い方には合わなかった…」と後悔しないために、このバイクが持ついくつかの特性、つまり人によってはデメリットと感じうる点を事前にしっかりと理解しておくことが極めて重要です。

① 高速道路での動力性能

最も多く聞かれるのが、高速道路走行におけるパワーの余裕についてです。最高速は約130km/h前後とされており、法定速度である100km/h(一部区間では120km/h)での巡航自体は問題なく可能です。しかし、それはあくまで平坦な道を単独で走行している場合の話。長い登坂路や強い向かい風、あるいは追い越しをかける場面では、アクセルを全開にしても速度が伸び悩むことがあり、250ccクラス以上のバイクと比較すると明らかな非力さを感じるでしょう。高速道路を多用した長距離ツーリングがメインの目的であるならば、このパワー不足がストレスとなり、後悔につながる可能性があります。

② スパルタンなライディングポジション

YZF-R15は、その名の通り「Rシリーズ」の血統を受け継ぐスーパースポーツモデルです。そのため、ハンドル位置は低く、ステップ位置は後方に設定された、本格的な前傾ライディングポジションを強いられます。このポジションは、サーキットやワインディングでバイクを積極的に操る際には最適ですが、長時間の乗車では手首、腰、首などに負担がかかりやすくなります。また、シートもスポーツ走行を想定した硬めの設定のため、快適性を最優先するライダーにとっては、ロングツーリングが苦痛に感じられるかもしれません。

シート高と足つき性について

シート高は815mmと、スーパースポーツモデルとしては標準的ですが、決して低い数値ではありません。シート幅がスリムなため数値ほどの高さは感じにくいものの、小柄な方やバイク初心者の方は、一度実際に跨ってみて足つき性を確認することをおすすめします。

③ 250ccクラスが視野に入る価格設定

新車のメーカー希望小売価格が550,000円(税込)という価格は、性能や装備を考えれば妥当ですが、この予算があれば250ccクラスの人気モデルも十分に購入の選択肢に入ってきます。例えば、兄貴分であるヤマハ YZF-R25や、カワサキ Ninja 250などです。「もう少しお金を出せば、もっとパワーがあって高速道路も楽なバイクが買えたのに…」という後悔をしないためにも、自分のバイクライフにおいて「軽量コンパクトで燃費が良いこと」と「絶対的なパワー」のどちらを優先するのか、じっくりと考える必要があります。

購入前に自問すべきこと

- 主な使用用途は何か? (通勤通学メインか、ツーリングメインか)

- 高速道路の利用頻度はどれくらいか? (ほとんど乗らないか、頻繁に利用するか)

- ライディングに何を求めるか? (快適性か、スポーツ性か)

- 予算の上限はどこまでか? (250ccクラスと比較検討しているか)

これらの質問への答えを明確にすることで、YZF-R15が本当にあなたにとって最適な一台なのかが見えてくるはずです。可能であれば、レンタルバイクなどで試乗し、実際の乗り味を体感してみるのが最も確実な方法でしょう。

新車・中古の価格相場

ツーホイールズライフ・イメージ

YZF-R15を手に入れる方法は、大きく分けて「新車」と「中古車」の2つです。それぞれの価格相場と、メリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。あなたの予算やバイクに求める条件に合わせて、最適な選択をすることが大切です。

新車の価格とメリット・デメリット

2023年10月より日本国内での正規販売が開始されたYZF-R15 ABSの新車価格は、メーカー希望小売価格で550,000円(税込)です。ただし、これはあくまで車両本体の価格であり、実際に乗り出すためには、これに加えて登録諸費用や自賠責保険料、納車整備費用などが必要となり、総額では60万円を超えることが一般的です。

新車の最大のメリットは、やはり誰も使用していない完全な新品であるという満足感と、充実したメーカー保証が受けられる安心感にあります。万が一、初期不良などのトラブルが発生しても、保証期間内であれば無償で修理を受けることが可能です。最新の年式であるため、最も洗練された状態のYZF-R15を味わえるのも魅力でしょう。一方で、デメリットは初期費用が最も高額になる点です。

中古車の価格相場とメリット・デメリット

中古車市場に目を向けると、YZF-R15は年式や走行距離、車両の状態によって幅広い価格帯で流通しています。おおよその相場としては、30万円台後半から40万円台の価格帯に多くの車両が集中しているようです。走行距離が1万km未満で状態の良い高年式の車両であっても、新車より10万円以上安く購入できるケースは少なくありません。

中古車の最大のメリットは、言うまでもなく新車に比べて初期投資を大幅に抑えられるコストパフォーマンスの高さです。節約できた予算を、ヘルメットやウェアなどのライディングギアの購入費用や、自分好みのカスタム費用に充てることができるのは大きな利点です。しかし、中古車には個体差があるというデメリットも存在します。前オーナーの乗り方やメンテナンス状況によってコンディションが大きく異なるため、質の悪い車両を選んでしまうと、購入後に思わぬ修理費用が発生するリスクも伴います。

新車 vs 中古車 メリット・デメリット比較

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 新車 | ・メーカー保証による安心感 ・誰も乗っていない満足感 ・最新モデルの性能を享受できる | ・初期費用が最も高い ・納車までに時間がかかる場合がある |

| 中古車 | ・初期費用を抑えられる ・カスタム済みの車両が見つかることも ・生産終了カラーが選べる | ・車両のコンディションに個体差がある ・保証がない、または短い場合がある ・トラブルのリスクが新車より高い |

賢い中古車の見極め方

ツーホイールズライフ・イメージ

魅力的な価格で手に入るYZF-R15の中古車ですが、購入後に後悔しないためには、質の良い車両をしっかりと見極める「目」が重要になります。以下の5つのチェックポイントを参考にして、最高のパートナーとなる一台を見つけ出しましょう。

① 走行距離と年式:コンディションの基本指標

中古車選びの基本は、走行距離と年式のバランスを見ることです。一般的に、バイクの年間平均走行距離は3,000km〜5,000kmと言われています。これを基準に、年式に対して走行距離が極端に多い、あるいは少なすぎる車両は注意が必要です。一つの目安として、走行距離が1万km未満であれば、エンジン内部の消耗も少なく、良好なコンディションが期待できます。もちろん、距離が少なくてもメンテナンスが不十分な車両もあるため、あくまで参考指標として考えましょう。

② 整備記録簿:車両の「健康診断書」

人間にとっての健康診断書と同じように、バイクにとっての「整備記録簿」は、その車両がこれまでどのように扱われてきたかを知るための最も信頼できる書類です。いつ、どこで、どのようなメンテナンス(オイル交換、フィルター交換、定期点検など)が行われてきたかが記録されています。この記録簿がしっかりと残っている車両は、大切に扱われてきた証拠であり、信頼性が高いと言えます。記録簿がない場合は、販売店のスタッフにこれまでの整備履歴を詳しく質問し、納得できる回答が得られるかを確認しましょう。

③ 車両状態のチェック:外装から消耗品まで

自分の目で車両の状態を細かくチェックすることも不可欠です。

- 外装:カウルの傷や割れ、塗装の色褪せ、タンクの凹みなどを確認します。特にハンドルストッパーの傷や、ステップ、レバー先端の削れは転倒の痕跡である可能性が高いです。

- フレーム:カウルの隙間から見えるフレームに、不自然な塗装の剥がれやサビ、修正したような跡がないかを確認します。フレームはバイクの骨格であり、ここにダメージがある車両は避けるべきです。

- 消耗品:タイヤの溝は十分に残っているか、ブレーキパッドの残量はどれくらいか、ドライブチェーンは伸びたりサビたりしていないかをチェックします。これらの消耗品が新品に近い状態であれば、購入後の余計な出費を抑えることができます。

④ エンジン始動確認:五感でコンディションを感じる

可能であれば、必ずエンジンを始動させてもらいましょう。特に、エンジンが完全に冷え切った状態からの始動(コールドスタート)ができると理想的です。チェックするポイントは以下の通りです。

- 始動性:セルボタンを押して、スムーズにエンジンがかかるか。

- アイドリング:エンジン始動後、回転数は安定しているか。異音(ガラガラ、カチカチなど)はないか。

- 排気ガス:マフラーから白煙(オイル上がり・下がりの可能性)や黒煙(燃料が濃い可能性)が出ていないか。

- レスポンス:軽くアクセルを煽った際に、スムーズに回転が上がるか。

⑤ 販売店の信頼性:最後の砦は「お店選び」

中古車選びは、車両選びであると同時に「お店選び」でもあります。どんなに良い車両を見つけても、販売店の対応が悪ければ、その後のバイクライフに不安が残ります。保証制度が充実しているか、購入後のメンテナンスや相談に親身に乗ってくれるかといった点は非常に重要です。例えば、AJ(全国オートバイ協同組合連合会)に加盟しているなど、業界団体に所属し、公正な取引を掲げる販売店は信頼性の一つの指標となるでしょう。価格の安さだけで判断せず、総合的な安心感で選ぶことが、賢い中古車選びの最終的なゴールです。

特にYZF-R15は海外で生産されていた期間も長いため、国内モデルとは細かな仕様が異なる場合があります。年式やモデルごとの違いに詳しい、信頼できる専門店のスタッフに相談しながら選ぶのが最も安心ですね。

YZF-R15の最高速をカスタムで引き出す

ツーホイールズライフ・イメージ

- フルパワー化による変化

- R125との性能や維持費の違い

- マフラー交換で走りは変わるのか

- バックステップによる操作性の向上

- 総括:YZF-R15の最高速は?燃費や後悔しない選び方も解説

ノーマルの状態でも十分にスポーティで楽しいYZF-R15ですが、そのポテンシャルはまだ奥に秘められています。ここでは、その性能をさらに引き出し、自分だけの一台に仕上げるための代表的なカスタムについて解説します。ただし、カスタムにはメリットだけでなくリスクも伴うことを理解した上で、慎重に進めることが重要です。

フルパワー化による変化

ツーホイールズライフ・イメージ

「フルパワー化」とは、主に国内外の厳しい環境規制(排気ガス・騒音)に対応するために、メーカーが出荷段階で意図的に抑制しているエンジンの本来の性能を解放するカスタムの総称です。YZF-R15のポテンシャルを100%引き出すことで、その走りはより刺激的なものへと変貌します。

フルパワー化の具体的なアプローチは、主に「吸気」「排気」「燃料制御」の3つの要素に集約されます。

- 吸排気系の変更

エンジンがより多くの混合気(空気とガソリン)を取り込み、スムーズに排出できるようにします。具体的には、吸気効率の高い社外エアフィルターへの交換や、排気抵抗の少ないフルエキゾーストマフラーへの交換などが挙げられます。 - ECU(エンジンコントロールユニット)のセッティング変更

吸排気系を変更しただけでは、燃料の噴射量が最適化されず、本来の性能を発揮できません。そこで、ECUのプログラムを書き換える「ECUチューニング(リマップ)」や、純正ECUに割り込ませて燃料噴射を補正する「サブコンピューター(サブコン)」を導入し、エンジンが求める最適な燃料量を供給できるようにセッティングします。

これらのカスタムを適切に行うことで、中高回転域でのパワーとトルクが明らかに向上し、アクセルレスポンスも鋭敏になります。その結果、加速性能が向上し、最高速にもプラスの影響が期待できるでしょう。特にサーキットのようなクローズドコースで、コンマ1秒を削るような走りを目指すライダーにとっては、非常に有効なカスタムと言えます。

必ず理解しておくべきフルパワー化のリスク

魅力的なフルパワー化ですが、実行する前に以下のリスクを必ず理解しておく必要があります。

- 法的コンプライアンスの問題:マフラー交換などにより、騒音規制値や排出ガス基準値を超えた場合、違法改造となり公道を走行できません。車検にも合格しなくなります。

- メーカー保証の失効:エンジン本体やECUに手を入れた場合、メーカーの新車保証は対象外となります。カスタム後に起きたトラブルは、すべて自己責任で対応する必要があります。

- エンジン耐久性の低下:出力を上げることは、エンジン各部にそれだけ高い負荷をかけることに繋がります。ノーマル状態を前提に設計されているため、ピストンやクランクシャフトなどの寿命を縮める可能性があります。

- セッティングの難しさ:特にECUのセッティングは非常に専門的な知識と技術を要します。不適切なセッティングは、性能が向上しないばかりか、エンジンブローなどの深刻なトラブルを引き起こす原因となります。

フルパワー化は、これらのリスクを許容できる経験豊富なライダー向けのカスタムです。検討する際は、必ず実績と知識が豊富な信頼できるチューニングショップに相談してください。

R125との性能や維持費の違い

ツーホイールズライフ・イメージ

YZF-R15の購入を検討する上で、必ずと言っていいほど比較対象に挙がるのが、同じ車体を共有する弟分「YZF-R125」です。見た目はほとんど瓜二つですが、排気量の違いからくる性能、そして法律上の区分による維持費や使い勝手には、明確な差が存在します。どちらが自分にとって最適な選択なのか、詳しく比較してみましょう。

性能:31ccの差が生む「余裕」の違い

最大の差は、言うまでもなく走行性能です。R15の155cc(19PS)に対し、R125は124cc(15PS)。このわずか31cc、4馬力の差が、実際のライディングシーンでは大きな「余裕」の違いとなって現れます。

特にその差が顕著なのが、中速域からの再加速や登坂路での粘りです。R125でも街中をキビキビ走ることは可能ですが、R15には全体的にトルクの厚みがあり、より少ないアクセル開度でスムーズに車速を乗せることができます。そして決定的な違いが、高速道路を走行できるか否かです。軽二輪(126cc以上)に分類されるR15は高速道路を走行できますが、原付二種(125cc以下)のR125は走行できません。ツーリングの行動範囲を広げたい、あるいは都市高速を使って移動時間を短縮したいといったニーズがあるならば、この差は購入の決め手となるでしょう。

維持費:経済性で優位に立つR125

一方、年間の維持費という観点ではR125に大きなメリットがあります。

YZF-R15 vs YZF-R125 年間維持費比較(目安)

| 項目 | YZF-R15 ABS (軽二輪) | YZF-R125 ABS (原付二種) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 軽自動車税 | 3,600円/年 | 2,400円/年 | R125の方が安い |

| 自賠責保険料 | 8,760円 (24ヶ月契約時) | 8,560円 (24ヶ月契約時) | ほとんど差はない |

| 任意保険 | 新規バイク保険に加入 (年間数万円~) | ファミリーバイク特約が利用可能 (年間1万円前後~) | R125が圧倒的に有利 |

※税金・保険料は2025年時点の参考情報です。実際の保険料は年齢や等級により大きく異なります。

税金や自賠責保険料の差はわずかですが、最も大きな違いは任意保険にあります。R15は単独でバイク保険に加入する必要がありますが、R125は自動車保険に付帯できる「ファミリーバイク特約」の対象となります。この特約を利用すれば、年間1万円前後からという非常に安価な保険料で任意保険に加入できるため、トータルの維持費を劇的に抑えることが可能です。

主な用途が自宅から数キロ圏内の通勤・通学や街乗りに限定され、高速道路に乗る機会が全くないのであれば、経済的なメリットを重視してR125を選ぶのは非常に賢明な選択と言えます。

マフラー交換で走りは変わるのか

ツーホイールズライフ・イメージ

バイクカスタムの「王道」とも言えるマフラー交換。YZF-R15においても、その効果は絶大です。単に見た目や音を変えるだけでなく、バイクのキャラクターそのものに影響を与える重要なカスタムです。マフラー交換によって得られる主な変化は以下の通りです。

① サウンド:五感を刺激する排気音

ライダーが最も直接的に変化を感じられるのがサウンドです。規制に対応した純正マフラーは非常に静かでジェントルですが、社外マフラーに交換することで、単気筒エンジンならではの歯切れの良いパルス感を強調した迫力あるサウンドを手に入れることができます。重低音を響かせるタイプから、高回転で甲高いレーシングサウンドを奏でるタイプまで様々。自分好みのサウンドは、アクセルを開ける楽しさを倍増させてくれるでしょう。

② ルックスと軽量化:機能美の追求

マフラーは車体の中でも特に目立つパーツであり、そのデザインはバイクの印象を大きく左右します。ステンレスの輝き、チタン独特の焼き色、カーボンの精悍な質感など、素材とデザインを選ぶ楽しみがあります。さらに、特にチタンやカーボン製のマフラーは純正品に比べて大幅に軽量です。数kg単位の軽量化は、バイクの重心に近いマスの集中化にも繋がり、切り返しなどの運動性能向上にも貢献します。

マフラー素材別 特徴比較

| 素材 | 価格 | 重量 | 音質 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ステンレス | 比較的安価 | 純正同等~やや軽い | クリアで歯切れが良い | コストパフォーマンスに優れる。サビに強い。 |

| チタン | 高価 | 非常に軽い | 乾いた高音系 | 圧倒的な軽さが魅力。独特の焼き色が美しい。 |

| カーボン | 高価 | 軽い | こもったような重低音 | レーシーなルックス。熱くなりにくい。 |

③ 性能:出力特性の変化

マフラーはエンジンの排気効率を左右する重要なパーツです。製品のコンセプトによっては、中速域のトルクを太らせて街乗りでの扱いやすさを向上させたり、高回転域でのパワーの伸びを改善させたりと、出力特性を変化させることが可能です。ただし、単に抜けの良いマフラーを選ぶだけでは、低速トルクが犠牲になって逆に乗りづらくなることもあります。自分の走り方に合った特性のマフラーを選ぶことが重要です。

JMCA認証マフラーを選びましょう

公道走行可能な社外マフラーには、JMCA(全国二輪車用品連合会)が定める騒音や排出ガスの厳しい基準をクリアしたことを示す「JMCA認証プレート」が付いています。この認証を受けたマフラーは、安心して公道で使用でき、車検にも対応します。カスタムを楽しむ際は、必ずこの認証を受けた製品を選び、法規を遵守するように心がけましょう。

(参照:JMCA 全国二輪車用品連合会 公式サイト)

バックステップによる操作性の向上

ツーホイールズライフ・イメージ

YZF-R15の持つスポーツ性能をさらに引き出し、サーキットやワインディングでよりアグレッシブな走りを楽しみたいと考える上級者におすすめなのが「バックステップ」への交換です。バックステップとは、純正よりもステップの位置を後方(バック)かつ上方(アップ)に移動させるためのカスタムパーツで、ライディングの質を大きく向上させます。

バックステップがもたらす3つのメリット

- ライディングポジションの最適化による一体感の向上

ステップ位置が後方に移動することで、自然と腰が引けて上半身の前傾が深まり、より戦闘的なライディングポジションになります。これにより、下半身でタンクをしっかりとホールド(ニーグリップ)しやすくなり、バイクとの一体感が格段に向上します。ライダーの入力に対する車体の反応がダイレクトになり、思い通りにバイクを操る感覚が強まります。 - バンク角の増大

ステップ位置が上方に移動するため、コーナリング時にバイクを深く寝かせても、ステップが路面に接地しにくくなります。これにより、純正ステップでは擦ってしまうような深いバンク角まで安心してバイクを傾けることができ、コーナリングスピードの向上に繋がります。 - ダイレクトな操作フィールの実現

多くの社外バックステップは、高剛性のアルミ削り出しで製造されており、ステップバーやペダル類の取り付け部にはベアリングが使用されています。これにより、純正ステップにありがちだった操作時のガタや曖昧さが解消され、シフトチェンジやリアブレーキの操作感が非常にダイレクトで節度のあるものになります。

導入前に知っておきたいデメリット

一方で、バックステップにはデメリットも存在します。ステップ位置が後方・上方に移動することで、膝の曲がり角度がきつくなるため、街乗りや長距離ツーリングでは窮屈に感じ、疲労が蓄積しやすくなります。また、製品によってはペダルが固定式(転倒時に折れやすい)であったり、純正のブレーキスイッチが使えなくなる(油圧式スイッチへの変更が必要)場合もあります。快適性を大きく損なう可能性があるため、主な使用用途がツーリングであるライダーには不向きなカスタムと言えるでしょう。

多くの製品は複数のポジションからステップ位置を選択できる調整機能を持っています。自分の体格やライディングスタイルに合わせて最適なポジションを見つけることが、バックステップを最大限に活用する鍵となります。

総括:YZF-R15の最高速は?燃費や後悔しない選び方も解説

この記事では、YZF-R15の最高速という切り口から、その詳細なスペック、購入で後悔しないためのポイント、そして走りをさらに楽しむためのカスタムまで、多角的に掘り下げてきました。最後に、本記事で解説したYZF-R15の魅力と注意点を改めてまとめます。

- YZF-R15の最高速は約130km/hで155ccクラスではトップレベル

- 高速道路での100km/h巡航は可能だが追い越し加速には余裕がない

- VVA搭載の19馬力エンジンは高回転までパワーが伸びサーキットも楽しめる

- WMTCモード値で49.4km/Lという驚異的な燃費性能を誇る

- 満タン航続距離は400kmを超えロングツーリングでも安心感が大きい

- 141kgの軽量な車体は街乗りやワインディングで軽快な走りを提供する

- 本格的な前傾ポジションと硬めのシートは長距離での快適性には劣る

- 新車価格は約55万円で250ccクラスと比較検討が必要な価格帯

- 中古車は30万円台後半から探せコストパフォーマンスに非常に優れる

- 中古車選びは走行1万km未満で整備記録が揃った個体が狙い目

- フルパワー化は性能を劇的に向上させるが法的リスクや耐久性の懸念も伴う

- R125とは高速走行の可否とファミリーバイク特約の有無が最大の選択基準

- マフラー交換はJMCA認証品を選べばサウンドもルックスも合法的に楽しめる

- バックステップはスポーツ走行性能を高めるが快適性とトレードオフの関係

- 自分の用途とバイクの特性を理解すれば最高のパートナーになり得る一台

結論として、YZF-R15は「絶対的な最高速や長距離の快適性を最優先する」ライダーではなく、「軽量な車体を活かしてワインディングを俊敏に駆け抜け、パワーを使い切って操る楽しさを味わいたい。そして、日々の足としての経済性も両立させたい」と考えるライダーにとって、これ以上ないほど魅力的な選択肢と言えるでしょう。この記事が、あなたのバイク選びの一助となれば幸いです。